Schach ist ein Spiel mit Geschichte. Und wenn man’s genau nimmt, ist es sogar ein Spiel mit Geschichten – einer wahren und einer erfundenen.

Viel weniger profan ist die andere, die erfundene Geschichte: von einem Weisen namens Sessa Ebn Daher, der, so die Legende, das Schachspiel für seinen schwermütigen König Shehram erfunden hat. Der König war von diesem Spiel so begeistert, dass er dem weisen Sessa die Erfüllung eines Wunsches gewährte.

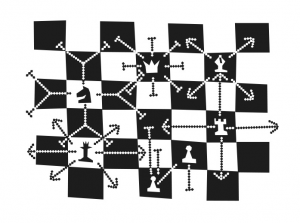

Der Weise lächelte – und bat um nichts weiter, als dass ihm auf das erste Feld des Schachbretts ein Weizenkorn gelegt werde, auf das zweite zwei, auf das dritte vier – und so immer weiter, immer auf das nächste Feld doppelt soviel wie auf das vorherige.

König Shehram war sehr ungehalten über diesen lächerlichen Wunsch – jedenfalls so lange, bis seine Hofmathematiker zu Ende gerechnet hatten. Zur Erfüllung des Wunsches hätte nämlich aller Reichtum der Welt nicht ausgereicht. Fällig gewesen wären am Ende mehr als 18 Trillionen Weizenkörner, eine Zahl mit 20 Stellen. Und soviel Weizen gibt es auf der ganzen Welt nicht – es sei denn, die ganze Erdoberfläche inklusive aller Meere und Polkappen, wäre fruchtbares Ackerland und würde zehn Jahre lang ausschliesslich mit Weizen bebaut.

Es gibt Geschichten, die so faszinierend sind, dass sie so etwas wie profane Wahrheit gar nicht nötig haben.