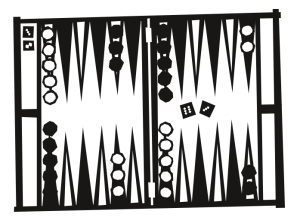

Backgammon mit seinem zweifarbigen, gezackten Spielbrett, mit seinen schwarzen und weissen Spielsteinen und seinen Würfeln ist hierzulande nicht sonderlich gut bekannt. Im Nahen Osten und rund ums Mittelmeer dagegen schon: In der Türkei etwa ist Backgammon so etwas wie das Nationalspiel.

Heute ist Backgammon Gegenstand von Turnieren, die nach dem K.o.-System ausgetragen werden und auf deren Spiele gewettet werden kann. Doch auch Programmierern bereitet es Kopfzerbrechen. Das Spiel ist trotz seiner einfachen Regeln ausgesprochen komplex. Einem Computer richtig gutes Backgammon beizubringen, ist ähnlich schwierig wie Schach – und gelingt erst seit den späten 80er Jahren. Selbst heute gibt es nicht mehr als eine Handvoll spielstarker Programme.

Ob Amateur-, Computer- oder Turnierspieler: Anhänger hat das Spiel seit Menschengedenken. Als der britische Archäologe Howard Carter 1922 im ägyptischen Tal der Könige auf die völlig unversehrte Grabkammer des Pharaos Tutenchamun stiess, fand sich, zwischen all den Schätzen und zur Unterhaltung in der Totenwelt, auch ein Backgammonspiel.